地震災害について

地震による強震および永久変形

強震

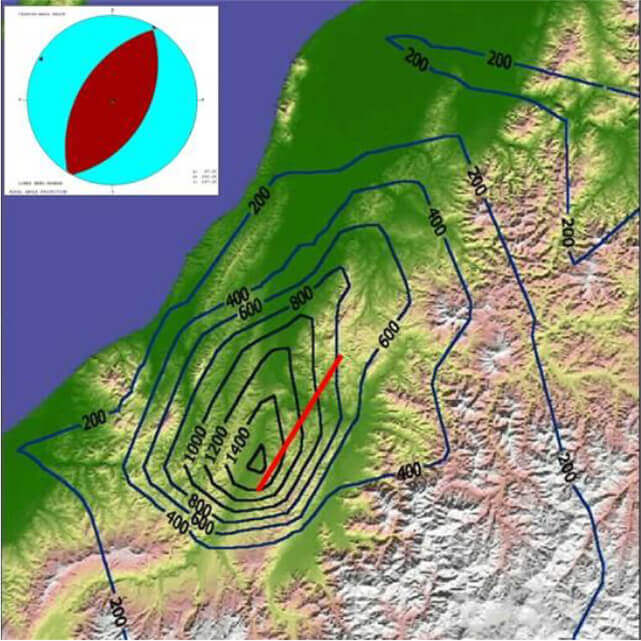

地震工学の分野では、地震が構造物に与える影響を、主に強震動による動的応答と、地盤の永久変位による変形とに分けて評価する。強震動は主に加速度として記録される。加速度計の一般的な計測原理は、弾性挙動を示すばねに接続された質量体(マス)の相対的な変位を検出することに基づいている。変位の検出には、静電容量の変化、ひずみゲージ、またはピエゾ効果による電気抵抗の変化などが用いられる。これらに基づいて、電子的に記録可能な多様な加速度計が開発されている【図-15】。 日本における強震観測は、1995年の阪神・淡路大震災を契機に大きく拡充された。気象庁の観測網とは別に、防災科学技術研究所によるK-NETおよびKiK-net、さらにNEXCO、JR、港湾技術研究所などの独自観測網が整備され、全国的に密な強震観測が可能となっている。観測結果から、断層の運動側(上盤)の地表では、非運動側(下盤)と比較して、強震動が大きくなる傾向が確認されている。 【図-16】は、2004年新潟県中越地震における最大加速度の分布を示しており、断層の上盤側でより広い範囲に大きな加速度が観測されたことがわかる。

【図-15】強震観測点の様子

【図-15】強震観測点の様子

【図-16】2004年中越地震で観察された最大加速度の分布

【図-16】2004年中越地震で観察された最大加速度の分布

永久変形

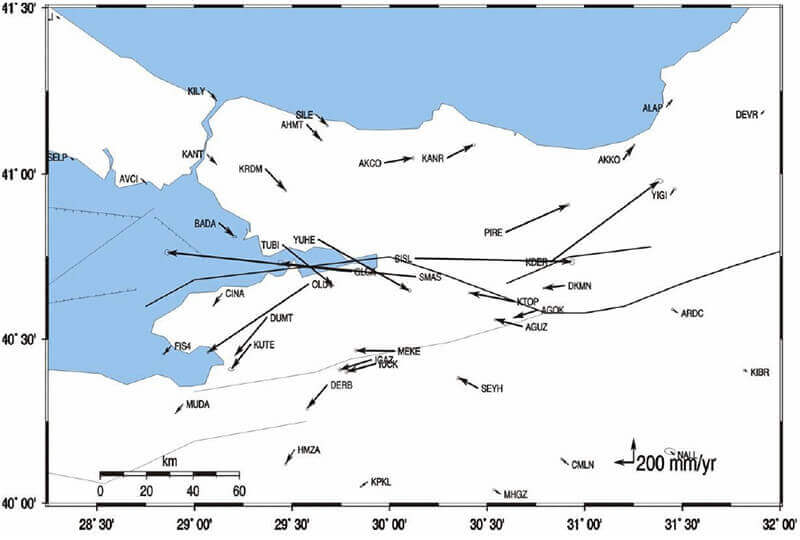

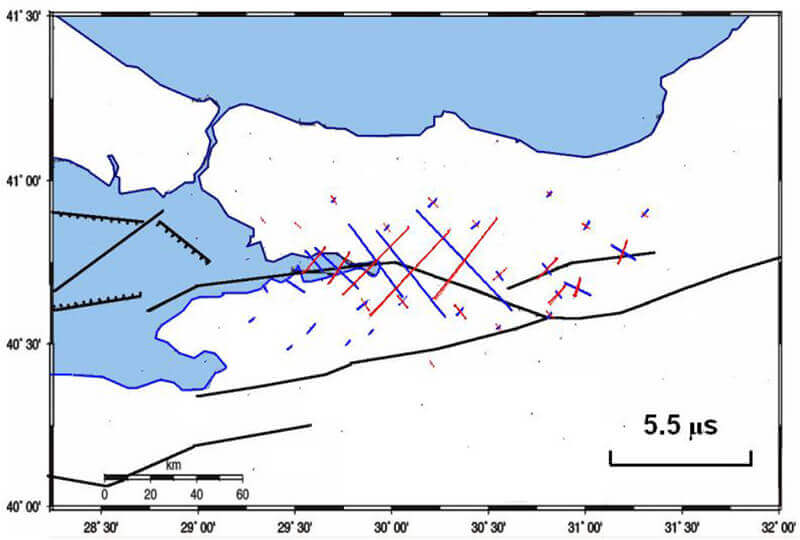

地震によって生じる現象には、短時間の強震動に加えて、地殻に残る永久変位も含まれる。近年では、衛星を用いたGPS(GNSS)技術やInSAR技術の活用により、永久変位の空間分布を高精度に直接計測できるようになった。これらの永久変位は、断層すべりによって地表に明瞭な地割れや段差が現れる場合だけでなく、断層すべりが地表に達しない場合にも、広範囲にわたって地表面のひずみや変形として現れることが確認されている。このような永久変位によって生じる地表のひずみは、鉄道、パイプライン、長大橋などの線形構造物において、構造物の長さに対して有意な変形を引き起こす場合、損傷や機能障害の原因となることがある。 【図-17】と【図-18】は1999年トルコのKocaeli地震によるGPSによる永久変形と永久ひずみを示す。

【図-17】1999Kocaeli地震による永久変位(Reilinger et al. 2000)

【図-17】1999Kocaeli地震による永久変位(Reilinger et al. 2000)

【図-18】1999Kocaeli地震による地表面の永久変位から求めた地表面の永久ひずみ (Aydan et al. 2011)

【図-18】1999Kocaeli地震による地表面の永久変位から求めた地表面の永久ひずみ (Aydan et al. 2011)