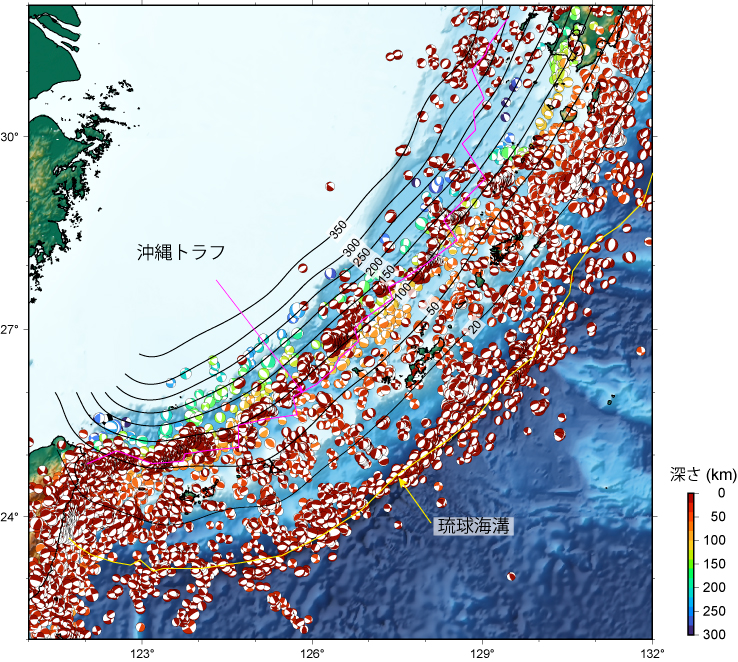

1. 南西諸島のCMT解

南西諸島では、様々なタイプの地震が発生しています。1997年~2023年に、防災科学技術研究所のFnet観測網で決定したセントロイド・モーメント・テンソル解(CMT解)をプロットしたのが図1です。CMT解とは何かについては次のホームページを見てください。

CMT解とは何か(気象庁ホームページ)

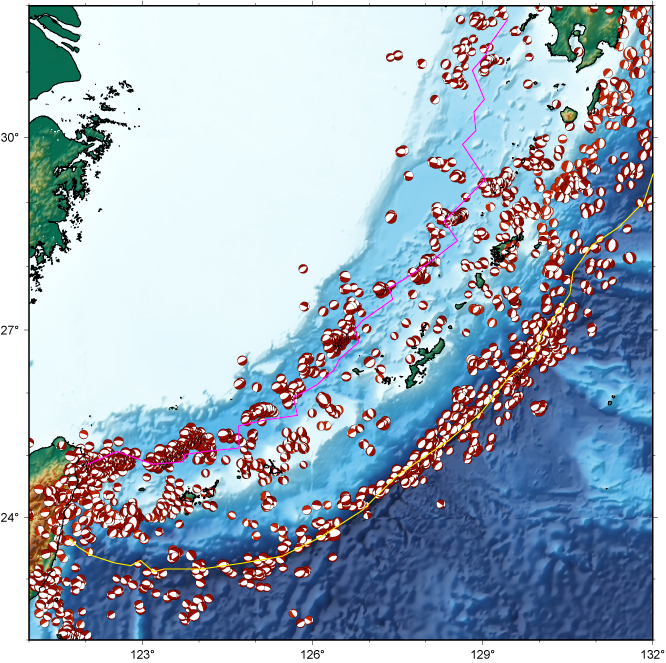

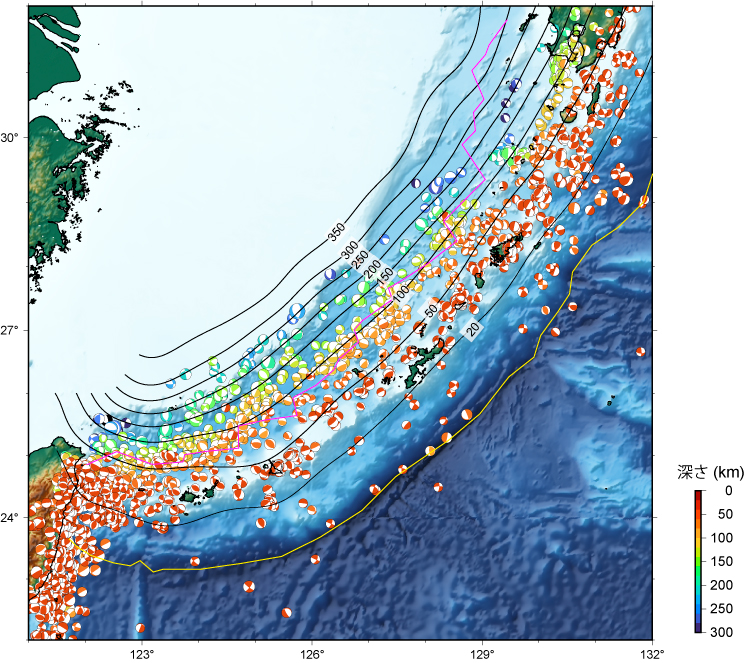

図1 南西諸島で発生した地震のCMT解(1997~2023年)

図1 南西諸島で発生した地震のCMT解(1997~2023年)色は震源の深さを示しており、暖色が浅く、寒色が深い震源を表す。等深線は、Slab2.0モデルに基づく沈み込んだフィリピン海プレートの位置を示している。沖縄トラフの位置は、Bird(2003)に基づく。

CMT解から、どのようなタイプの断層が動いて地震を起こしたのかがわかります。さらに南西諸島の地下に働く応力場を推定することができます。断層タイプと応力場の関係は、次のホームページを参考にしてください。

正断層・逆断層・横ずれ断層(地震本部ホームページ)

南西諸島におけるCMT解の分布を、断層タイプ別に分類して示した図を次に示します。

図2 深さ40 kmより浅い正断層型地震の分布

40 km以浅で発生した正断層型地震を示している。

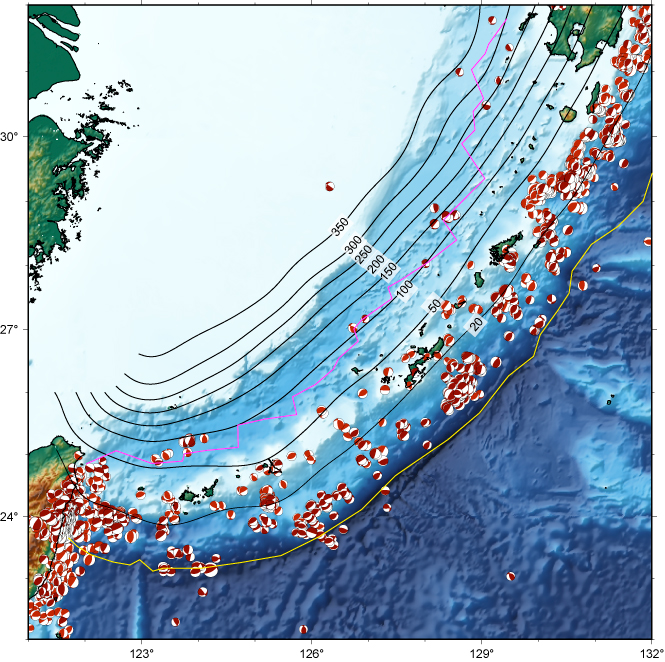

図3 深さ40 kmより浅い逆断層型地震の分布

40 km以浅で発生した逆断層型地震を示している。

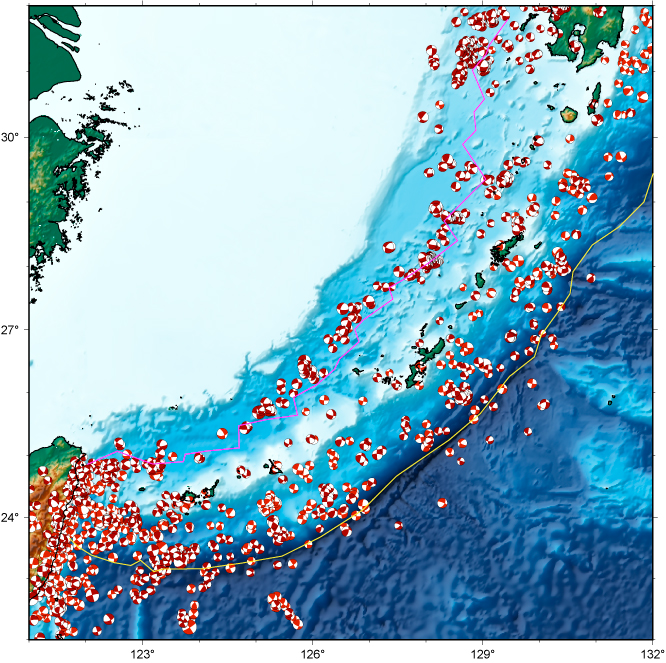

図4 深さ40 kmより浅い横ずれ断層型地震の分布

40 km以浅で発生した横ずれ断層型地震を示している。

図5 深さ40 kmより深い地震の分布

40 km以深で発生した地震を示している。

2. 南西諸島の地震区分

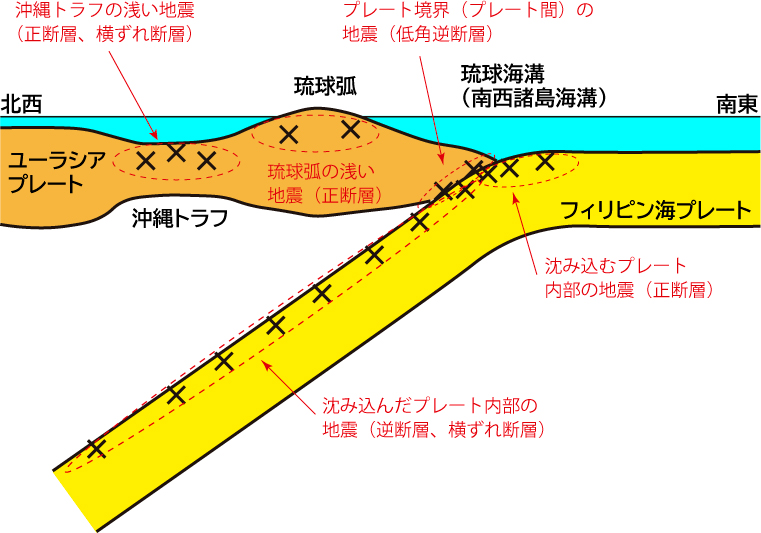

南西諸島で発生する地震は、その発生場所とメカニズムに基づいて、次の5つに分類されます(図6)。・沈み込むプレート内部の地震

・プレート境界(プレート間)の地震

・琉球弧の浅い地震

・沖縄トラフの浅い地震

・沈み込んだプレート内部の地震

図6 南西諸島で発生するさまざまな地震タイプの模式図

南西諸島周辺における多様な地震の発生メカニズムを模式的に示している。

3. 各領域の詳細

3.1 沈み込むプレート内部の地震

琉球海溝の海溝軸付近では、沈み込むフィリピン海プレート内で正断層型の地震が多数発生しています(図2)。これらは、プレートが海溝で沈み込む際に曲げられ、その結果としてプレート表層部に拡張応力が生じることにより発生する地震です。こうした地震は琉球海溝沿いに広く分布していますが、特に沖縄本島周辺で多く観測されています(図2)。3.2 プレート境界(プレート間)の地震

海溝軸よりも島弧側では、プレート間で発生する低角逆断層型地震が確認されています(図3)。このタイプの地震は琉球海溝全域で観測されますが、その発生深度には地域によって違いがあります。 琉球海溝北部では、沈み込んだプレートの深さが20〜40 kmの範囲で、低角逆断層型地震が帯状に集中して発生しています(図3)。一方、徳之島より南西側に位置する中部および南部琉球海溝では、沈み込んだプレートの深さが20 kmよりも浅い海溝軸付近で、低角逆断層型地震が局所的に集中しています(図3)。 この違いは、プレート間に存在するカップリング(固着)領域の分布が、琉球海溝の北部と中・南部で異なっている可能性を示唆しています。ただし、その詳細なメカニズムについては、まだ明らかになっていません。3.3 琉球弧の浅い地震

琉球弧直下の浅い場所で発生する地震は、いわゆる活断層で発生する地震に対応しています。琉球弧では、このタイプの地震活動がほぼ全域で活発に見られます(図2)。 この地震の断層タイプは、大部分が北西―南東走向の正断層型です。この走向は、拡張軸が島弧に平行であることを示しています。このような応力場は、沖縄トラフの拡大に伴い、琉球弧が海溝側へ移動する過程で、島弧に沿った方向への引き延ばし(arc-parallel extension)が生じた結果であると考えられています(Kubo and Fukuyama, 2003)。 沖縄本島より南西側の琉球弧の島々に分布する多くの活断層も、このような応力場と整合的です。たとえば、沖縄本島中部にある天願断層や伊祖断層はいずれも北西―南東走向の正断層です。宮古島に分布する活断層群や、多良間島にある活断層も同様です。 さらに、沖縄本島から石垣島までの間に位置する島弧間の海底に確認されている活断層も、同じく北西―南東走向であり、陸上と同様の応力場の影響によって形成されたと考えられます。3.4 沖縄トラフの浅い地震

沖縄トラフでは、正断層型地震および横ずれ断層型地震が卓越しています(図2,図4)。南部沖縄トラフでは正断層型地震が多く発生しており、北部および中部沖縄トラフでは、正断層型地震と横ずれ断層型地震の両方が観測されています。この違いは、沖縄トラフにおける応力場が、南部と北部・中部で異なることに起因します。南部沖縄トラフでは南北方向の拡張応力が卓越している一方で、北部および中部では、南南東―北北西方向の拡張応力に加え、せん断応力が組み合わさった複合的な変形が生じています(Fournier et al., 2001)。3.5 沈み込んだプレート内部の地震

沈み込んだプレート内で発生する地震は、琉球弧の各地で確認されています(図5)。これらの地震は、海溝に近い浅部から沖縄トラフより北西側の深部まで、さまざまな深さで発生しており、深さ約300 kmに達することもあります。多くは逆断層型または横ずれ断層型の地震です。このタイプの地震は、南西諸島においてこれまでにもたびたび被害をもたらしてきました。たとえば、1958年に発生した石垣島北東部の地震(M7.2)や、1966年の与那国島南西沖地震(M7.8)が挙げられます。南西諸島ではこの種の地震の発生頻度が高く、発生時には直上の島々に甚大な被害を及ぼすおそれがあるため、沖縄の地震防災において非常に重要な地震と位置づけられます。

(2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027.

, , , and (2001), Regional seismicity and on-land deformation in the Ryukyu arc: Implications for the kinematics of opening of the Okinawa Trough, J. Geophys. Res., 106, 13751–13768.

Kubo A., Fukuyama E. (2003), Stress field along the Ryukyu Arc and the Okinawa Trough inferred from moment tensors of shallow earthquakes, Earth and Planetary Science Letters, 210, 305-316.