火山災害について

火山から噴出する物質の分類

火山災害とは、噴火に伴うさまざまな現象によって人間社会に被害が生じることを指します。火山から噴出する物質は、以下のように分類されます。【写真-1】

1)気体および気体を主成分とするもの(火山ガス、火砕流、噴煙 など)

2)液体として噴出するもの(溶岩、熱水)

3)固体として噴出するもの(火山灰、火山礫、火山岩塊、軽石など)

火山の噴火の種類

【写真-1】火山の噴火の種類

【写真-1】火山の噴火の種類

噴火にはさまざまなタイプがあり、噴火の様子や噴出物の性質、発生のしくみなどによって分類されます。主な噴火の種類は以下のとおりです。

噴火の様式による分類(代表的なタイプ)

ハワイ式噴火:

粘性の低い溶岩が流れ出る噴火です。

例:キラウエア火山

ストロンボリ式噴火:

小規模な爆発を断続的に繰り返す噴火。火口から赤熱溶岩が噴出します。

例:伊豆大島

ブルカノ式噴火:

爆発的な噴火で、火山灰や火山弾を噴き上げます。

例:桜島

プリニー式噴火:

噴煙柱が成層圏にまで達する爆発的な噴火。大量の火山灰を降らせます。

例:ベスビオ火山(ポンペイ)

マグマ水蒸気噴火:

マグマと地下水が直接接触し、急激な加熱と水蒸気の膨張によって発生する爆発的な噴火です。

水蒸気噴火:

マグマの熱で地下水が加熱され、水蒸気の爆発によって発生する噴火です。

例:御嶽山(2014年)

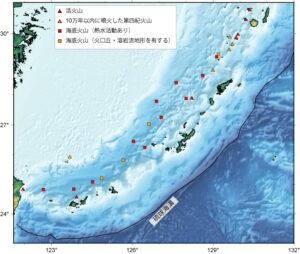

琉球諸島における火山災害

琉球諸島(鹿児島県内)

琉球諸島の中で、鹿児島県内の火山はこのホームページをご覧ください。

沖縄県内の火山

沖縄県内にある活火山は、硫黄鳥島と西表島北北東沖海底火山の2つです。

硫黄鳥島

硫黄鳥島は沖縄県の最北端に位置し、伊平屋島から約90 km北北東にあります。また、むしろ沖永良部島の約60 km北西に位置しており、鹿児島県のほうが近いと言えます。

硫黄鳥島は、北西側の硫黄岳と南東側のグスクという2つの火山によって構成されています。現在は無人島ですが、かつては人が住んでおり、琉球王国にとって重要な島でした。産出される硫黄は中国に輸出されていました。

硫黄鳥島の火山はたびたび噴火しており、琉球王国の歴史書『球陽』には、1664年に津波を伴って噴火し、死者1名が出たと記録されています。また、1903年の噴火では、ほとんどの島民が久米島へ移住しました。

西表島北北東沖海底火山

西表島北北東沖海底火山は、1924年10月31日に噴火した海底火山です。噴火の翌日には、大量の軽石が周辺海域を覆い、その後、黒潮に乗って日本各地に漂着しました。軽石は流紋岩であることが確認されています。

当時、西表島北沖を航行していた商船の目撃証言および海底地形をもとに、噴火地点は西表島の北北東約20 kmの沖合と推定されました。しかし、当該海域で行われた調査では軽石など噴火に関連する明確な証拠は確認されておらず、噴火地点の特定には至っていません。

この推定地点から約40 km北には、東北東—西南西方向に延びる地溝が存在しており、そこには活発な熱水活動を伴う海底火山や、火成活動に関連する岩脈の貫入構造が確認されています。これらの構造は、南部沖縄トラフにおけるリフティング活動を反映したものです。

西表島北北東沖海底火山の位置は不明ですが、その北側の海域では活発な海底火山活動が見られることは確かです。ただしこれらの火山は玄武岩質であり1924年海底火山噴火の軽石とは異なっているため、候補となる火山はまだ見つかっていません。

加藤祐三 1980. 琉球列島,現世軽石の岩石学(予報). 琉球列島の地質学研究, 5, 69-73.

Misawa, A., Sato, M., Furuyama, S., Chang, J.-H., Inoue, T., & Arai, K. (2020). Embryonic rifting zone revealed by a high-density survey on the southern margin of the southern Okinawa Trough. Geophysical Research Letters, 47, e2020GL090161. https://doi.org/10.1029/2020GL090161

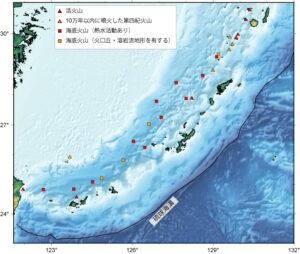

沖縄トラフ内の火山

沖縄トラフ内には多数の海底火山が分布しており、火山フロントを構成しています。陸地の活火山だけを見ると硫黄鳥島から台湾の亀山島まで火山のない空白域があるように見えますが、実際にはその間の海底に多くの火山が存在することから明らかです。

これらの海底火山のうち、地図に表示されているのは、熱水活動が確認された火山、または火口丘や溶岩流地形が確認された火山に限られています。熱水域はもっと多数分布しています。ただし、最近の噴火が確認されたものは1924年の西表島北北東沖海底火山のみです。

沖縄トラフ内では、地震波探査により各地で岩脈の貫入が確認されており、これは地下でマグマ活動が広い範囲で進行していることを示唆しています。地表に火口や噴出物が確認されていない場所でも、未発見の火山活動が多数存在している可能性が高いと考えられます。

参考文献

https://gbank.gsj.jp/volcano/index.htm

南 2021. 海上保安庁の AUV 調査によって明らかになった琉球弧及び沖縄トラフの火成活動及び構造運動. 海洋情報部研究報告 59, 46-63.

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tairiku/info/20130627_t008.pdf

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/tairiku/info/20150727_t011.pdf

「火山災害について」TOPに戻る

【写真-1】火山の噴火の種類